突然ですが、皆様の会社は、中途採用の従業員の割合はどのくらいでしょうか?

日本では、近年、転職が活発化しているといわれています。かつては、転職を繰り返す人のことを「ジョブホッパー」等と揶揄し、転職に対してネガティブな印象を持つ傾向が強かったと言えます。

しかし、終身雇用制度が崩壊しつつある中、少子高齢化による労働力不足、柔軟な働き方や賃金といった処遇の企業間の格差、ライフステージに応じた職場環境を求める動き等が広がっていることから、転職に対するイメージがポジティブな方向に変化してきています。

政府も「成長分野への労働移動の円滑化」を通じて日本経済を底上げしていく方針を打ち出しており、その促進に向けた制度面の環境整備の一つとして「雇用保険制度」の改正を進めていることから、転職希望者が転職しやすい環境への整備が進んでいます。

今回は、この「雇用保険」について、現行の雇用保険法の制度の概要と令和7(2025)年の改正ポイントを解説します.

自社が転職者に選ばれる企業となるにはどうすればよいかということと同時に、今いる従業員の離職を防止するにはどうすればよいかということを考える機会にしていただけたらと思います。

1. 日本の転職市場の現状

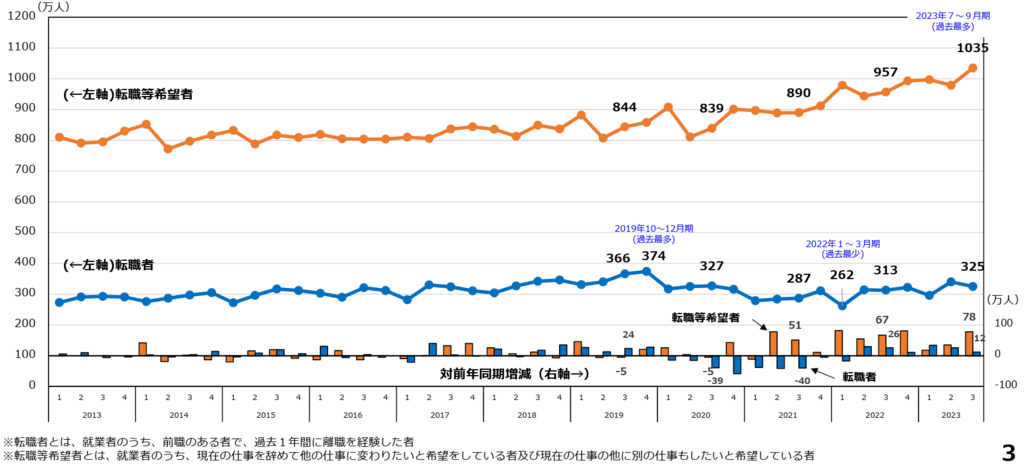

総務省統計局労働人口統計室の「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」によると、2023年7月〜9月期は、転職者数が325万人、転職希望者数が1,035万人となっています。転職者数はコロナ禍前の2019年10月〜12月期に及ばないものの、2022年1〜3月期を底に増加傾向が続いています。もっとも特徴的な点は、潜在的な転職者である転職希望者数が年々上昇しており、2023年7月〜9月期に過去最多となっている点です。

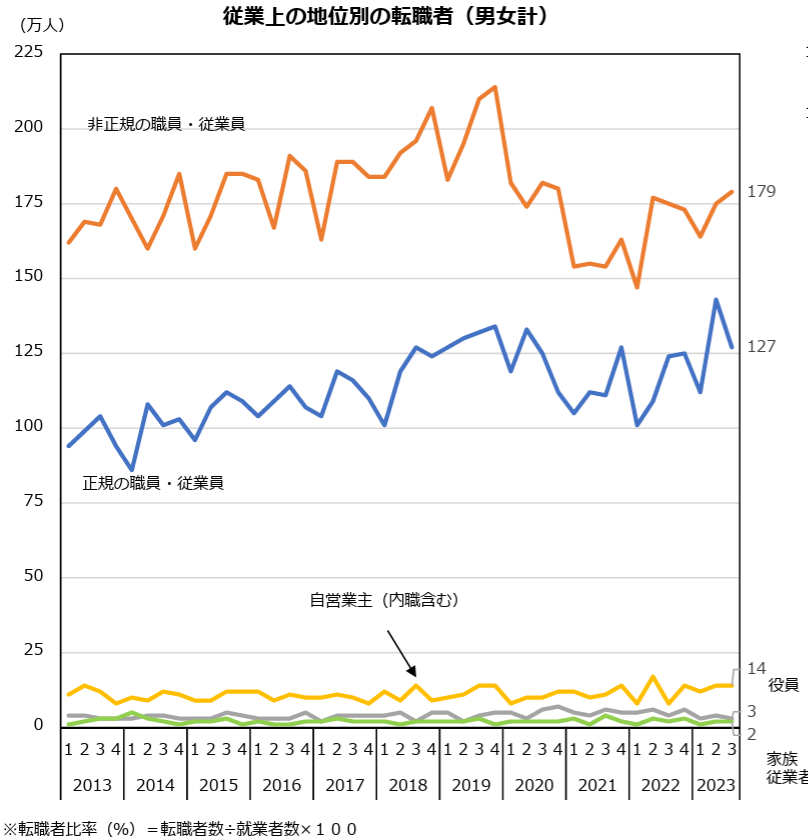

雇用形態別の転職者数をみると、非正規の転職者数は2019年10月〜12月期をピークに減少傾向である一方、正規の転職者数は増加傾向であることが見てとれます。

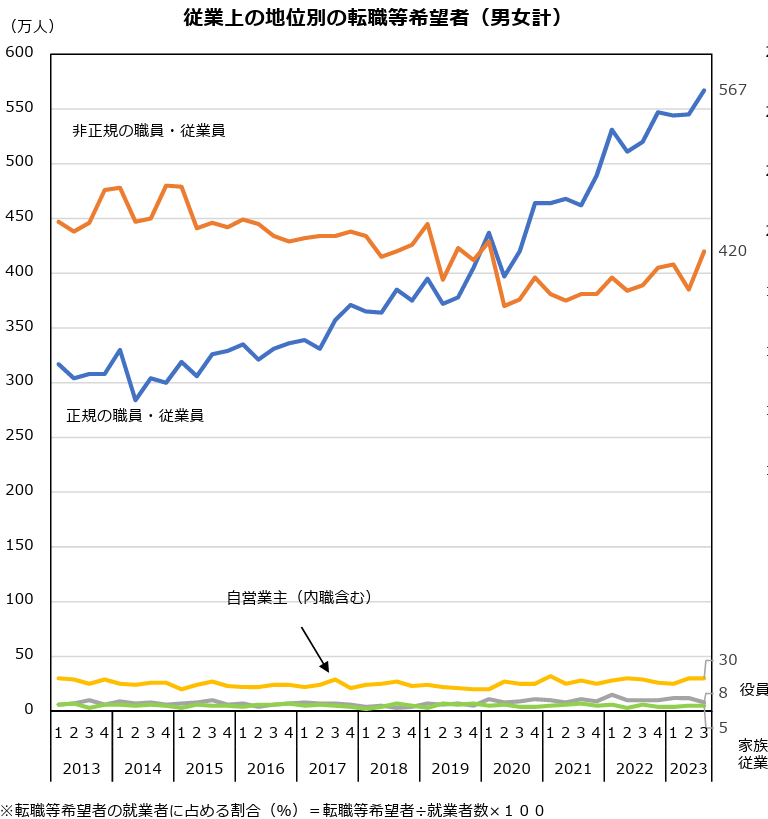

また、雇用形態別の転職希望者数をみると、正規の転職希望者が10年前の約2倍にも登って大幅に上昇しており、2020年以降は正規の転職希望者が、非正規の転職希望者を大幅に上回る結果となっています。

<出所> 総務省統計局労働人口統計室「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」

これらの調査結果から、日本の転職市場は活況であること、中でも正規の転職希望者が大幅に増えていることが見てとれます。これら転職希望者にとって、政府の「労働移動の促進に向けた制度改革」は追い風であり、今後これら転職希望者が求職活動を活発化させていく可能性が高く、日本では、転職者、転職希望者は、ますます増えていくことが予想されます。

2. 現行の雇用保険制度の概要

1)制度の目的

雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うこと、労働者の能力開発及び向上等を目的とした、雇用保険法に基づく制度です。

2)制度の概要

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度であり、労働者(従業員)を一人でも雇用する事業主(会社)は、原則として強制的に適用されます。事業主(会社)は、週の所定労働時間が20時間未満である者、31日以上雇用が見込まれない者等を除いて、保険料を労使双方で負担の上、労働者を雇用保険の被保険者としなくてはなりません。

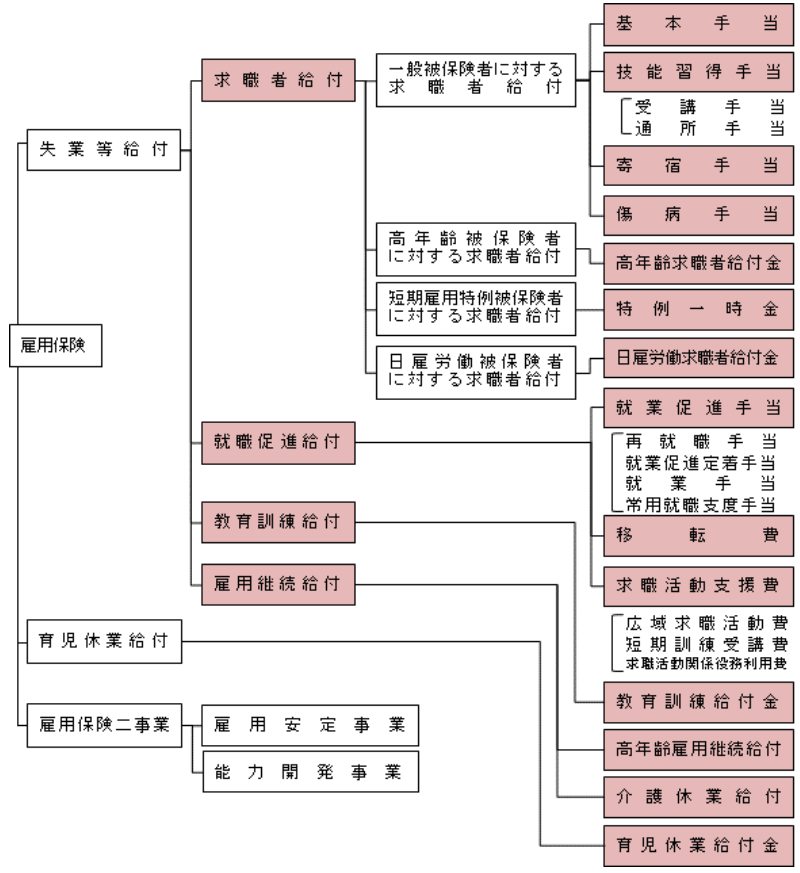

雇用保険は雇用に関する総合的機能を有しており、労働者が失業した場合の生活保障として「求職者給付」、失業後の就職の促進を図るための「就職促進給付」、労働者の雇用の継続が困難となった場合の「雇用継続給付」、労働者が教育訓練を受けた場合の「教育訓練給付」を行っています。

これらをまとめて「失業等給付」といい、さらに、労働者が子を養育するための休業をした場合の「育児休業給付」も行っています。また、給付の他に、労働者の職業の安定に資するため、「雇用保険二事業」として「雇用安定事業」、「能力開発事業」を実施しています。

3. 雇用保険法等「教育訓練・リスキリング支援」に関する令和7(2025)年改正ポイント

1)自己都合退職者の給付制限期間の短縮等

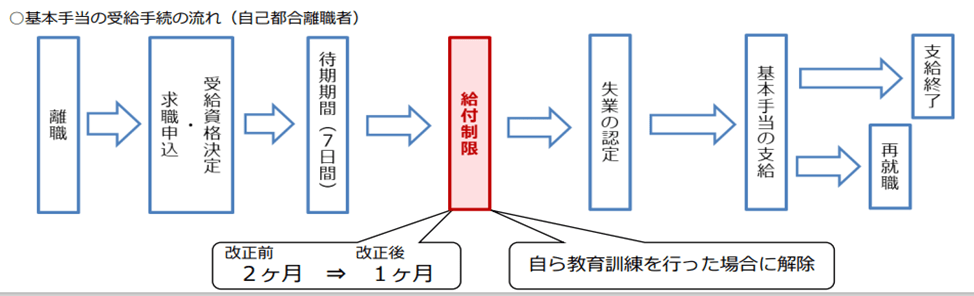

現行法では、自己都合により退職した者が基本手当を受給する場合、待期期間(7日間)満了の翌日から原則2カ月間(5年以内に2回を超えて、自己都合で退職した場合は3ヵ月間)の給付制限期間が設けられています。

今回の改正により、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、自己都合退職であっても給付制限が行われなくなります。(現行においても、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合には、この2ヶ月間の給付制限が解除されています)

加えて、離職前後の教育訓練の有無にかかわらず、原則の給付制限期間が「2ヵ月間」から「1ヵ月間」に短縮されます。

これにより、雇用保険の被保険者である労働者は、自己都合により離職をしたとしても、自己のキャリアアップや職業訓練を行っている場合であれば給付制限期間なし、行っていない場合であっても1ヶ月の給付制限期間を経て基本手当の受給が可能となり、従来よりも早く失業中の生活が保障される中で、安心して再就職活動が行えるようになります。

※施行日:2025年4月1日

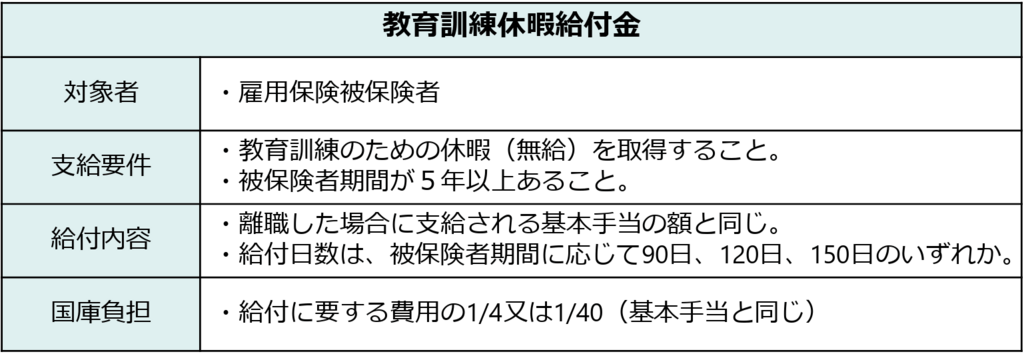

2)教育訓練休暇給付金の創設

現行法では、労働者が教育訓練に専念するために、自発的に休職等をして仕事から離れる場合、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがありません。

今回の改正により、離職者等を含め労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるように、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、基本手当に相当する額の給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が支給されることになります。

これにより、雇用保険の被保険者は、無給の休職や休暇を取得して教育訓練やリスキリングを行った場合であっても、教育訓練休暇給付金の支給により生活が保障されるため、自身のリスキリング促進や転職に必要なスキルを習得することが容易になると考えられます。

※施行日:2025年10月1日

4. 人材開発支援助成金

前述した雇用保険制度は、雇用される側である労働者のセーフティネットであり、原則として雇用保険の被保険者自身が申請を行い、給付をうけるものになります。

一方で、国は、「人への投資」「リスキリング」を推進していることから、人材育成に取り組む企業に対する支援策も用意しており、雇用保険被保険者である従業員に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度として、人材開発支援助成金という助成金制度を用意しています。

※厚生労働省の人材開発支援助成金リンクはこちら

→厚生労働省「人材開発支援助成金」

会社側としても、教育訓練やリスキリングの取組みを従業員の主体性に任せきりにするのではなく、このような助成金を活用して、既存の従業員に対する人材育成を強化してみてはいかがでしょうか。

転職や求職活動がしやすい土壌が形成されていく中で、このような取組みが自社の人材確保や人材流失防止につながり、またこういった人材に対する投資は、転職者にとって魅力的な企業に映るのではないでしょうか?

5. 最後に

少子高齢化社会による労働力人口の減少、労働者の処遇改善への圧力、働き方や仕事に対する価値観の変化等に加えて、労働移動を促進させる国の政策や成長分野への投資の後押しがあり、転職者数は今後ますます増加していくことが予想されます。

そのような中、経営者の皆様におかれましては、企業淘汰を生き抜く一つの手段として、今いる従業員のポテンシャルを伸ばし、優秀な人材へと従業員の価値を高めることで、企業価値の向上につなげていく「人的資本経営」に力を入れてみてはいかがでしょうか。

会社が従業員のスキルアップやモチベーションアップをはかり、その結果として自社に多くのリターンをもたらすという循環が、従業員の会社へのエンゲージメントの質の向上となり、企業の価値を高めていきます。

このような会社と従業員双方に利益をもたらす良好な関係が、企業の持続可能な成長につながるのではないでしょうか。

その実現のためには、会社が従業員の能力を最大限に発揮できる環境を整えることが大切になりますが、第一ステップとして考えられるのが、会社のルールブックである就業規則等規程の整備になります。

「人的資本経営」を見据えて規程を整備する場合、法令遵守だけではなく、従業員の意見を聴取し、会社の実状に沿った働きやすい労働環境の整備、福利厚生や教育訓練等を充実させることになります。

その際経営者としては、人的資本へいくらくらいなら投資できるかという経営状況・資金繰りを把握したうえで、実現可能な社内規程を作成することが重要になります。

弊所では、税務と労務双方の相談をワンストップにて承っておりますので、会社の財務諸表から経営状況をしっかり把握した上で、労務管理や規程整備のアドバイスが可能です。また、上記でご案内した助成金を含め、各種雇用関係の助成金申請のお手伝いも承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

弊所のワンストップサービスをぜひご利用していただき、「人的資本経営」の第一歩を踏み出すことで、従業員が離職をしない職場作りに励んでみてはいかがでしょうか?